阜阳,阜阳......

编者按:写家乡的文章,什么都不如“那一瞬间的心情”。当时就是在一种很温柔的情愫里,一气呵成。回头看时,连错别字都很少。

我经常因为自己的籍贯受到别人的调侃,他们总是在第一时刻通知我阜阳的新闻。比如阜阳的贪官污吏,阜阳的假药,艾滋病,假奶粉。这个名不见经传的小城市因为各种负面报道闻名于中国。在外地漂泊的人总是很高兴自己的家乡是别人了解的,因为这样总能拉近和别人的关系。但是每次有人试图做这样努力的时候,我总是很尴尬应付着别人的不知所措。到了后来,我干脆研究出一种办法,每到这时,我就解嘲说,我在这么危险的地方长大,并能走到今天这一步是多么的不容易啊。

有一次去一个朋友家里做客,他们是安徽南方人,讲话慢条斯理,显得家教严格,修养良好。当他知道我来自阜阳,朋友的妈妈,一个五十多岁的中年人脱口而出:你还真不像阜阳人。那一刻我真不知道这算是个表扬还是个批评。

狗不嫌母丑,儿不嫌家贫。我的潜意识里反感别人对阜阳的评头论足。每个地方都有好人坏人,每个地方也都有这样那样的新闻。阜阳农业不发达,工业空白,没有旅游,没有矿产。淮河的支流颖河穿城市而过,每次遇到洪灾阜阳都能成为全国的“明星”城市。因为经济不发达,每年大量的农民外出务工,春运的时候,阜阳又因为客流量大成为铁道部和新闻媒体严防死守的重点。一切的新闻说到底都是因为老百姓穷,但是阜阳不是贵州、云南的大山深处,阜阳人虽然贫穷但不木讷。处在中国地理位置的中心地带,交通贯彻,各地人汇聚停留,造成了这里的老百姓最有中国传统的“中庸”精神。阜阳人有上海人的精明,有山东人的豪气,有河南人的狡猾,有湖北人的心机,这里的贫穷加上南北交界之处的地理人文,才是这里出负面新闻的真正原因。

每个地方都能被贴上些标签,显示这个地方人的特点。阜阳人的标签是:嗓门大,干脆,不讲卫生,团结,粗犷,野蛮。我读书的时候呆在安徽的省会合肥。班里头有来自安徽各地的学生。比起南方人,阜阳人好像炮仗一样似乎一点就爆。于是他们总是 “敬而远之”,当然,“敬”和“远”的背后又是另外的想法和看法。

出门在外,我坚持着自己不像个阜阳人一样生存,生活着。就像歌词里唱的一样,渐渐的把他乡当成了故乡。少小出门,在外打拼,终于成了“当地通”却不是“家乡通”,唯一保留下来的只有不变的乡音。我继续肯定的告诉别人我是阜阳人,继续每一通打回家的电话用阜阳话,继续在任何一个可能的机会回家去,看看阜阳的变化和发展。

有时候回家,总想着能带些什么土特产给别人。阜阳有黄牛肉,苔干,香椿等等,这些在过年过节的时候都会包装精美的摆进各大商场超市。我试带过几回但反响并不好。倒是外地人对阜阳的小物件很有兴趣,这大大出乎我的意料。比如阜阳的小萝卜。一年中似乎大部分时间都有萝卜卖,但可能春秋两季的最好。阜阳的小萝卜以大田集和白庙的为最佳,这两个地方的萝卜长在沙土里,个头小味道浓,入口先有清甜味再有辛辣味。因为名牌效应,现在也有些伪大田集,山寨版白庙萝卜问世,但是挑有青叶和细长尾巴的多半就错不了。读大学之前我都没见过山东产的那种大白萝卜,我的印象里萝卜都是青白相间的,带着泥土,皲裂外皮的模样。所以后知后觉,也不知道自己守着的宝贝。

类似这样的东西很多,我在安徽的时候,常吃的几种蔬菜,有大白菜,乌白菜,小白菜。现在他们的通用名一般是白菜,奶白菜,上海青。现在菜市上卖的菜的种类也多起来,油麦菜、空心菜、广东菜心、红菜苔,这些我过去都不知道。告别了青年时以这些为见多识广的虚荣,现在每次回家都很享受家乡依然不变的本地蔬菜,没有光鲜外表,没有粗枝大叶,中规中矩的蔬菜却饱含着丰富浓郁的味道,像极了阜阳人的特征。

由蔬菜想到地域性。其实安徽是个特别的地方,他横跨南北,处在中国南北分界线上。淮河以北为北方,淮河以南为南方。南北方的交汇融合给了这里无限的生机。安徽有山有水,四季分明,适宜生存耕种。不管是北方的战乱还是南方蛮夷之地的不毛似乎都跟安徽没什么关系。安徽没有塞外的狂野,没有江南的婉约,没有两湖的荡气回肠,没有两广的千折百转,安徽就是个让人不知道怎么评价的省份,看起来毫无特色,却暗藏波澜。

阜阳居于皖西北一角,原名颍州,自古是兵家必争之地,历史悠久自不用说。单一个颍州西湖,据说当年就超过杭州西湖是中国之最。老子,庄子都出生在阜阳,当然这些是附会还是历史已无法考证也无需我们考证。单看看这块土地上孕育的人民的这股热情劲就知道原来真有“人杰地灵”的说法。

我不喜欢那些鼓吹阜阳文化的人觉得把水说成“匪”,把矮说成“野”,把牛说成“殴”就能代表他阜阳血统的纯粹性了。这是一些在偏远农村都逐渐消失的口音,如果说是文化也是少数民族次文化或者亚文化。是一种要逐渐被淘汰和边缘化的东西。以这个为珍宝就好像拿着裹脚布和男人的辫子说是中国的国粹一样。

我也不喜欢那些做地方志的老爷们言必称奎星楼,文峰塔,刘琦庙,他们固然悠久,但多因年久失修,也显得风烛残年,本地人都不爱去,也说不出个一二三四怎么能算当地文化呢?

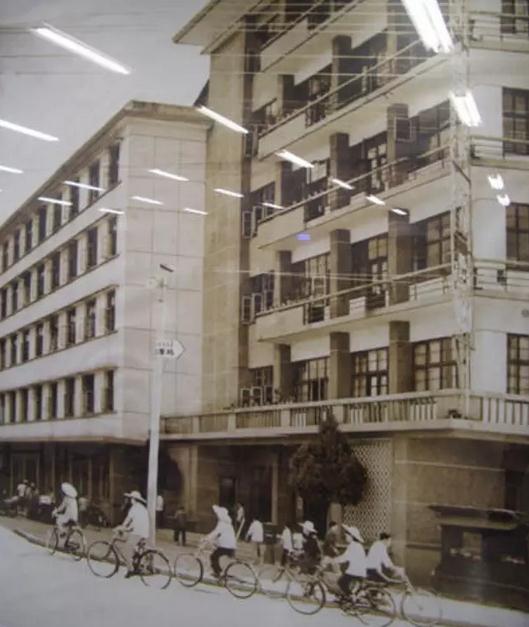

阜阳在过去是一座规范的城,就是现在也能看到些规矩的端倪来。东南西北四座城墙,虽然现在大部分已经不在了,可地名和位置依然停留在那里。这四面墙围起个大院子样的地方就是阜阳城最早的地界。向北到北城墙北关一带,向南到南城小学,现在颍上路一带,向西到双龙桥护城河一带。向东到东城墙东关一带。这里头圈起了大隅首,小隅首,解放大街,人民路,府院街,三府街等。四面城的外头都有水围起来,东城河,西城河,南城河,北城河,这些河现在也都还在,这四条河围绕着阜阳的老城一周,虽然现在已经丧失了易守难攻的防御作用,但依然可以调节空气适度,美化景致。

个人认为,解放大街和北关是保持阜阳城文化最好的地方。解放大家南起大隅首北达人民路口。全场大约有 两公里。正好是现在古商城贯穿的位置。过去这里分解放南大街,解放中大街,解放北大街三段。分别以大隅口,三府街口,阳隅口,人民路口为分界点。过去的洞天春酒家就在解放中大街。寄卖店在解放南大街,这些在我小的时候还见过,现在都随着不加思索的城市改造成为了历史。

还好北关还在,教堂,老的国营商店,路口市场,街边做手艺的老人让北关还保持一点老旧生活的样子。我不是向往老旧的年代,而是希望能有一个地方保留着阜阳的历史,能让以后成长起来的孩子看到城市的年轮。多些引以为荣的资本。

可能越是这样深究越觉得阜阳的美,这种欢喜和自豪不再是底气不足的“匪”,“殴”,“野”,而是真的有深沉喜欢的所在。阜阳还有着县市和广阔的农村,可能每一地也都有文化风俗,这些要是考证起来一定也有一番风味。我甚至也想过以后有机会能探访阜阳的各个角落,写出一本自己满意的《阜阳地方志》。

跟过去高中同学聊天,说到了阜阳,原来不约而同的,我们都深爱着这块土地,只是有时候我们羞于表达。心底的骄傲在每一次家乡受到误解或误读时总会勇敢的站出来。而在外的儿女们也肩负着光耀故乡的使命,想到这里,总有些血液运动在体内,感觉热情澎湃。

(完)